![]()

砂(すな)のえのぐ

粉(こな)のえのぐ

泥(どろ)のえのぐ

それを のりで紙(かみ)にくっつける!

じつは それが日本画(にほんが)です。

なんだか おもしろそうでしょう?

☆ 高学年の子は、小さい字のところも読めたら読んでみてくださいね。

「えのぐを のり でくっつける!」 といいました。 まず 「のり」のやくめをはたす、「にかわ」についてです。 |

|

| 膠(にかわ) | にかわは、獣や魚の皮や骨などのタンパク質を煮て、取り出したゼラチンで、 古くから接着剤として、仏壇などの木工細工などに使われてきました。 現在でも、家具などの接着に使われます。 日本画に使用する膠のほとんどは、多くの牛の裏皮を煮て作られます。 腐りやすく、寒く温度が低いと固まってしまうという、難点を補った、新しい特殊な膠も開発されています。 一般的に使われるのは、三千本(さんぜんぼん)と言われる、細長い棒状のものです。 一貫目(3.75kg)で3000本作れたので、その名があります。 1cm角ほどの四角く切られた鹿膠や、ビン入りの鹿膠液もあります。鹿膠といっても、鹿皮から 作るわけではなく、防腐剤のはいった形状が異なるのです。他に、板膠・粒膠などがあります。 多くの種類から、描き手は、自分に合った、膠の種類と使い方を見つけていきます。 |

いろいろな膠 いろいろな膠  鹿膠 鹿膠  三千本 三千本 膠(にかわ)のじゅんび |

|

えのぐは 鉱物や岩石 [ いし や いわ ] をこまかく、くだいたもの ----天然岩絵具(いわえのぐ)といいます それから 動植物 [ どうぶつ や 花 ] から、つくったものがあります。-----染料(せんりょう)といいます |

|

| 岩 絵 具 (いわえのぐ) | |

| 群青(ぐんじょう) | 岩絵具のなかでも、もっとも美しいとされ、また高価なものです。 原料は、藍銅鉱(らんどうこう)、アズライトともいいます。 藍銅鉱は日本では、採取される事はほとんどありません。飛鳥時代中国から、あるいはさらに 西方からシルクロードをへて、はるか日本にもたらされました。 群青は「青が群れあつまる」のいみ、もとはラピス・ラズリという石の色を群青といったそうですが、 それはさらに高価であったために、アズライトを原料とする岩群青をこの色としたのだそうです。 もっとも、アズライトも今では、高価で貴重なため、 現在では、科学的に人工的に作られた新岩絵具や合成岩絵具が、安く手にはいり多く用いられます。 |

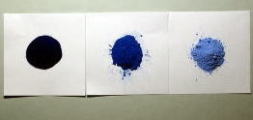

どのえのぐも つぶが、小さくなるにつれて、色はあわく、うすくなります。 |

|

| 緑青(ろくしょう) | 原料は孔雀石(くじゃくいし)です。マラカイトともいいます。 緑青も群青とおなじく、原料は高価で貴重なもので、とても美しいみどり色です。 石のくだき方で、色の濃さがちがいます。 あらくザラザラと砂のようなものは色が濃く、こまかく粉のようになるにつれて、色は薄くなります。 岩絵具は、どれも同じように、粒の大きさによって、いろいろな色があります。 色には番号がつけられ、数字が大きくなるほど色は薄く、 もっとも細かく薄い色は、番号ではなく、「白(びゃく)」とよびます。 天然の群青と緑青は、フライパンなどで焼くと色が濃くかわるのも、おもしろいいとくちょうです。 |

つぶの大きさは、ばんごうで わけられています。 つぶの大きさは、ばんごうで わけられています。左はしが5番(ばん)で じゅんばんに7,9,11,13番。さいごは、白(びゃく)といいます。  「くじゃくいし」のなかまです。このような石をくだき、こまかくしたものが絵の具です。 「くじゃくいし」のなかまです。このような石をくだき、こまかくしたものが絵の具です。 |

|

| 朱(しゅ) | あざやかな赤い色の朱は、古くからつかわれています。 紀元前数千年前、アッシリアやアラビアの彫刻などの彩色につかわれており、 日本でも九州地方の装飾古墳(そうしょくこふん)などにも見られる天然土です。 原料の土は酸化鉄(さんかてつ)がおもな成分で、比較的手にはいりやすいものです。 朱も、明るく黄色味をおびた色から、黒っぽい色まで、たくさんの種類があります。 |

しゅいろ。左のほうは、すこし きいろっぽいものです。 しゅいろ。左のほうは、すこし きいろっぽいものです。 |

|

| 黄土(おうど) 弁柄(べんがら) 岱赭(たいしゃ) など |

朱とおなじく、主に酸化鉄を原料とした、茶色です。赤っぽいもの、黄色っぽいものと様々です。 古くからある、原始的な絵具のひとつです。 スペインのアルタミラや、フランスのラスコーの洞くつのかべには、赤・黒・褐色(かっしょく) などの色で、牛や鹿などの動物が生き生きとした姿で描かれています。 これらは、今から2〜3万年もの昔の人たちが、 土を干したり岩を砕いたりして絵具を作り、獣からとった脂(あぶら)でねって描いたのです。 現代とちっとも、変わっていないでしょう? |

土をざいりょうにして、できている、えのぐ。 土をざいりょうにして、できている、えのぐ。 |

|

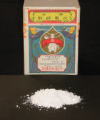

| 胡粉(ごふん) | 日本画の絵具として、大切なごふんは、白色です。 おいしい牡蠣(かき)フライの、あのカキの貝殻で出来ています。 絵からポロポロと、はげやすい性質のため、あつかいには注意と経験がひつようです。 古くから、日本画の技法(ぎほう)の中でもむずかしいとされ、 江戸時代の狩野派(かのうは=幕府の御用絵師の位を受け継ぐ、ひとつのグループ) などでは、秘法(ひほう)とさえ言われていました。 絵を描くためだけでなく、桃の節句のひな人形や、能面(のうめん)、文楽(ぶんらく)人形などの なめらかで美しいはだは、幾重にもぬられた胡粉の色です。 |

白いえのぐ、ごふん。海のカキで、できています。 白いえのぐ、ごふん。海のカキで、できています。 |

|

| 染 料 | |

| 藍(あい) | 「青は藍より出て藍より青し」といいいますね。 インディゴという色素を含む植物から、この色素をとりだしてレーキ化したものが、藍です。 * 多くの染料はそのままでは、絵具としてつかえないので、胡粉や石灰などにくっつけて 固めた、レーキ顔料という形にするわけです |

| コチニール 臙脂(えんじ) |

それぞれ、コチニールムシ、ラックカイガラムシという、中南米に生息する虫から 赤い色素をとりだして、顔料にしたものです。たいへん鮮やかで、美しい紅色です。 マヤ文明の遺跡(いせき)からも、コチニール染めの布が、発掘されています。 日本へは、江戸時代末期に伝わりました。 |

ひつようなどうぐは、紙 と 筆。 そして、書道と同じ、すみ と すずりも使います。 文房至宝(ぶんぼうしほう/四宝)ということばがあります。 書物を読んだり、書画 をかいたりする、書斎のことを文房といいました。 文房で使う墨・筆・硯・紙、これらを至宝と呼び、昔のひとは大切に扱いました。 細工を凝らした、素晴らしいものの多くは、その時代や文化をあらわしています。 |

すみのいろいろ。せんを描いたり、黒くぬったり、使い道はたくさんあります。 すみのいろいろ。せんを描いたり、黒くぬったり、使い道はたくさんあります。 |

すずりのいろいろ。お習字とおなじように、すみをするのに使います。 すずりのいろいろ。お習字とおなじように、すみをするのに使います。 |

線をかく時、色をぬる時、それぞれに使いわける筆はたくさん しゅるいがあります。 線をかく時、色をぬる時、それぞれに使いわける筆はたくさん しゅるいがあります。一番細い筆は、面相筆(めんそうふで)と言い、線描きに適し、色を塗るのに適した彩色(さいしき)筆、 線描き彩色共に適した、側妙(そくみょう)、削用(さくよう) 広い面を塗るのに使う、平筆(ひらふで)刷毛(はけ)、筆の先が3本5本7本と連結した連筆(れんぴつ)などがあります。 |

麻紙(まし)という紙が多く使われます。和紙はしゅるいがたくさんあります。 麻紙(まし)という紙が多く使われます。和紙はしゅるいがたくさんあります。パネルにドーサ引き(和紙に、いわば防水加工をすること)をした、紙を貼ります。 あらかじめ、薄い木板に麻紙が貼ってある、麻紙ボードというものも売られていますので、初心者には便利です。 ただし、日本画は紙だけでなく、絹などの布や木の板に描くことがあります。掛け軸になった絵は絹に描かれています。 |